제사 지내는 순서 지방쓰는법

이제 다음주면 우리민족 최대의 명절중 하나인 설명절 인데요~

이번 주제는 제사 지내는 순서와 지방쓰는법 입니다.

*제사지내는순서

1.강신-신위가 강림한다는 의미로,제사에서 강신은 제사를 지내는 사람 아래의 모든 사람이

순서대로 서서 제주가 앞에서 분향을 합니다. 제사에서 향은 위에계실 조상에게 향기로운

연기를 타고 내려오시도록 하는 의미가 있다고 합니다.

2.참신-조상께 드리는 문안인사를 참신이라고 합니다.

3.초헌-제사에 처음 잔을 올리는 것이 초헌인데,남자 조상은 집사가 잔반을 제주에게 주면 집사가

술을 가득 붓고 제주는 이 술잔을 집사에게 주면 받아서 잔반자리에 올립니다.

여자 조상도 이처럼 지내며 절을 두번하고 뒤로 물러 꿇어 앉느 것이 다릅니다.

4.독축-제사를 받는 조상께 축문을 읽으면서 정성스럽게 마련한 음식과 마음을 전합니다.

5.아헌-제사상에 두번째 잔을 올리는 것을 아헌 이라고 합니다.

6.종헌-제사상에 마지막 잔을 올리는 것으로 초헌과 같이 잔을 올리고 절을 합니다.

7.계반 삽시정저-계반은 뚜껑을 열다 라는 의미이고, 삽시정저는 숟가락을 꽂는다 라는 의미입니다.

정저란 저를 접시에 가지런히 바르게 하는것을 말합니다.

8.합문-제사를 지내고 있는 사람 모두가 방에서 나와 문을 닫는것을 합문이라고 합니다.

9.개문-합문과 반대로 문을 여는것을 말합니다.

10.헌다-숭늉을 올리고 메를 세번 뜬다음 숭늉에 말아 놓고 숟가락을 서쪽으로 가게 하는 것을 뜻합니다.

11.철시복반-숭늉의 수저를 내려놓고 그릇의 뚜껑을 다시 덮는것을 의미합니다.

12.사신-합동으로 제사에 참여한 모든 사람들이 조상께 작별인사를 드리는 절을 말합니다.

13.철상-제수를 물리는 것을 의미합니다.

14.음복-제사가 끝난후에 상에있는 음식을 나누어 먹거나 대접하는 것을 뜻합니다.

여기까지가 제사 지내는 순서 입니다.

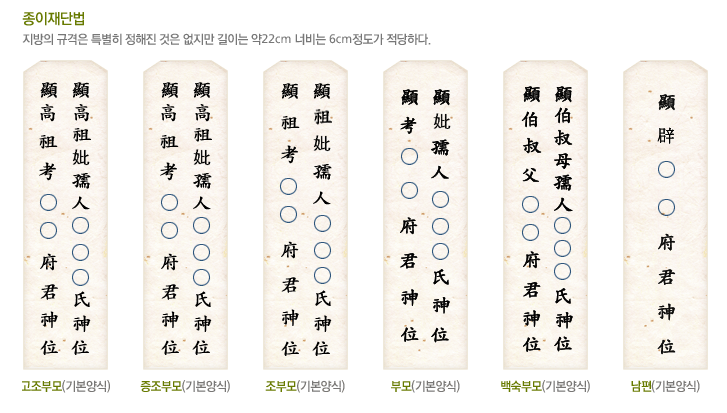

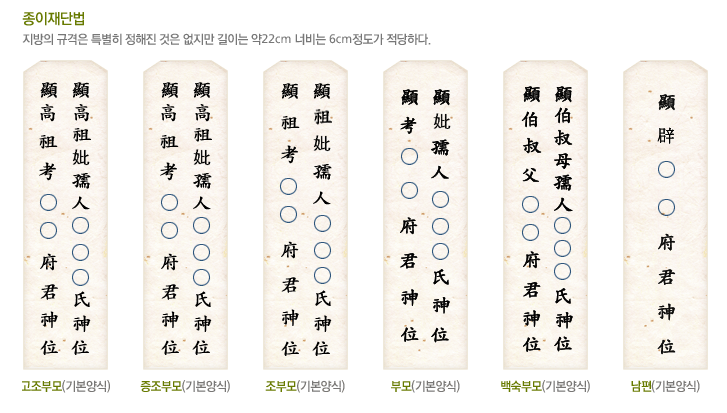

다음은 지방쓰는법 과 축문쓰는법 입니다.